Разработка методики расширения номенклатуры химических грузов, перевозимых в специализированном вагоне-цистерне

Статья из сборника

Разработка методики расширения номенклатуры химических грузов, перевозимых в специализированном вагоне-цистерне

В настоящее время по железным дорогам Российской Федерации наливом перевозится свыше 800 наименований химических грузов. Транспортировка таких грузов осуществляется в специальных вагонах-цистернах, количество моделей которых не превышает 150, причем большинство из них являются узкоспециализированными и применяются для перевозки только одного вида груза. Таким образом, для значительной номенклатуры химических грузов необходимый подвижной состав отсутствует, в результате чего они транспортируются в вагонах-цистернах, не предназначенных для этих целей. При таких перевозках параметры и конструкция вагона-цистерны (калибр, внутреннее покрытие, материалы уплотнения, надежность и др.) не соответствуют перевозимому продукту. В конечном итоге все это приводит к порче груза и повреждению вагона-цистерны, повышению вероятности возникновения аварийных ситуаций, загрязнению окружающей среды и увеличению общих затрат на перевозки.

Следует отметить, что в последние годы при постоянном расширении номенклатуры химических грузов, перевозимых железнодорожным транспортом, новых специализированных вагонов-цистерн выпускается явно недостаточно. Причем для постановки на серийное производство новой конструкции каждого типа вагона-цистерны требуются значительные финансовые вложения и срок не менее полутора-двух лет на освоение производства. Поэтому экономически обоснованным остается подбор вагонов-цистерн, пригодных для перевозки, из имеющегося в наличии подвижного состава.

В действующих нормативных документах [1, 2, 3], устанавливающих правила перевозки химических грузов на территории Российской Федерации, предусмотрена необходимость получения допуска к перевозке груза в вагоне-цистерне, изначально для него не предназначенной. Такой допуск выдается компетентным органом по согласованию с грузоперевозчиком на основании обоснования допустимости расширения номенклатуры перевозимых грузов. Однако нормативные документы не устанавливают требований к содержанию обоснования, а также не регламентируют порядок изменения специализации вагонов-цистерн для перевозки химических грузов, что может привести к решению, создающему на железной дороге аварийную ситуацию.

Исходя из вышесказанного актуальной задачей расширения области применения вагонов-цистерн с обеспечением надлежащего уровня безопасности перевозки является разработка прикладной методики, позволяющей однозначно определить требования к транспортировке груза в имеющемся вагоне-цистерне и при необходимости разработать мероприятия по его модернизации.

В течение ряда лет в Экспертном центре совершенствуется и апробируется методика оценки возможности расширения номенклатуры химических грузов, перевозимых в специализированном вагоне-цистерне. Она включает анализ нормативных требований к перевозке груза, определение технико-экономических параметров вагона-цистерны, техническое диагностирование вагона-цистерны, уточнение условий безопасной эксплуатации.

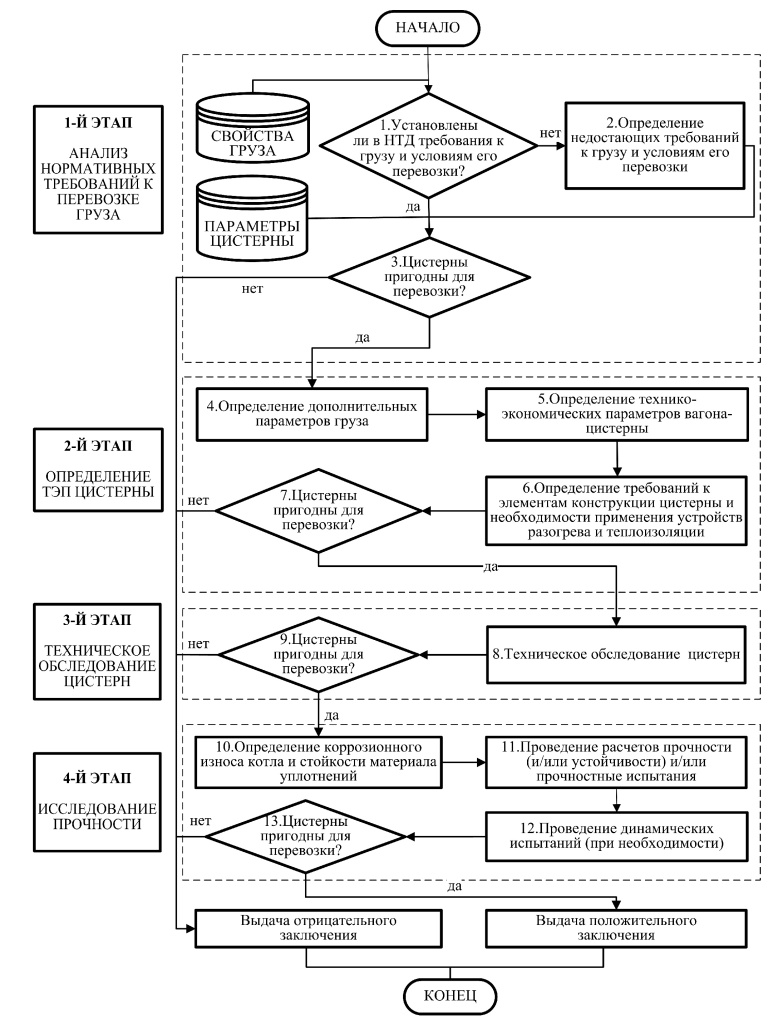

В рамках методики установлены основные этапы проведения экспертной оценки и разработан ее алгоритм (рис. 1). В соответствии с алгоритмом рассматриваемая система «вагон – груз» подвергается тестированию, в ходе которого исследователь должен отвечать на ряд расположенных в определенной последовательности вопросов, решать поставленные задачи и делать определенные выводы. В каждый ромбообразный блок вписан вопрос, на который требуется отвечать либо «да», либо «нет». В прямоугольном блоке дается сообщение о следствии, вытекающем из того или иного ответа на поставленный вопрос, и о необходимости решения определенной задачи. Для исключения большого объема работ в конце всех разделов алгоритма происходит проверка возможности перевозки.

Рис. 1. Алгоритм оценки возможности изменения специализации вагонов-цистерн для перевозки химических грузов

Рис. 1. Алгоритм оценки возможности изменения специализации вагонов-цистерн для перевозки химических грузов

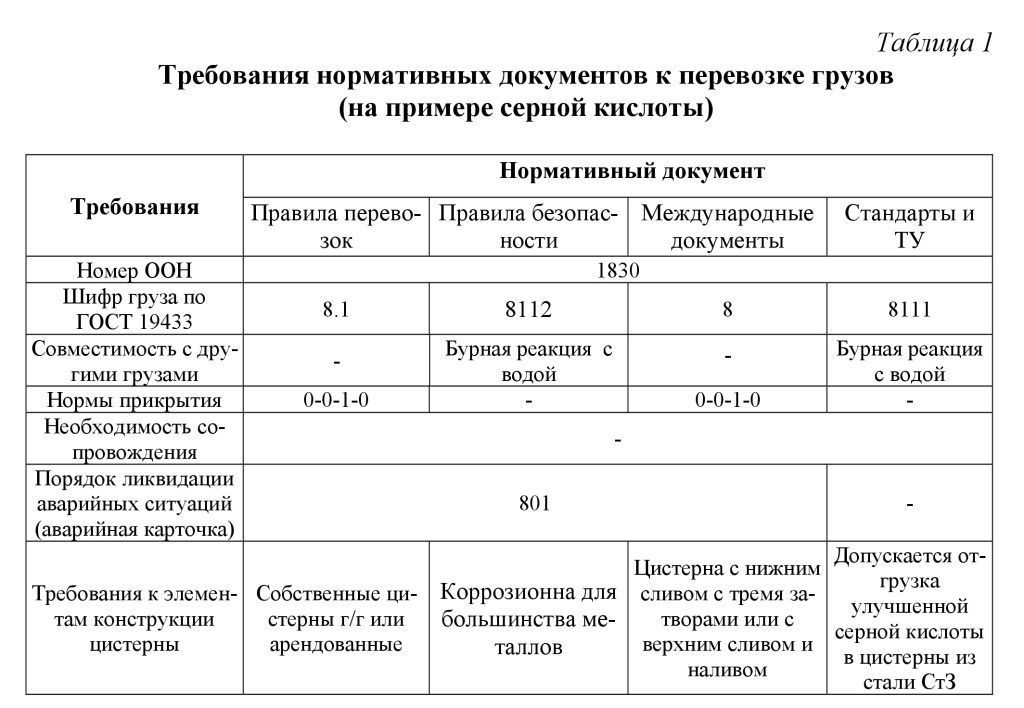

На первом этапе настоящей методики выполняется обзор и анализ нормативных документов в части требований к грузу и условиям его транспортировки, что позволяет выделить основные требования к перевозке груза, которые объединяются в единую морфологическую таблицу (табл. 1). В случае отсутствия отдельных требований в нормативных документах, они устанавливаются по результатам исследований физико-химических и опасных свойств груза, а также условий перевозки грузов-аналогов.

Согласно методике на втором этапе определяется комплекс требований к вагону-цистерне с точки зрения технико-экономических параметров, для чего проводятся следующие работы: устанавливаются дополнительные свойства груза, такие как давление, плотность, температура застывания, вязкость, температура налива груза; выполняется расчет технико-экономических параметров; определяются требования к элементам конструкции вагона-цистерны на основе учета показателей и свойств груза.

В результате работ по первым двум разделам методики устанавливаются требования к элементам конструкции и определяются технико-экономические параметры вагона-цистерны, а также физико-химические и опасные свойства груза, необходимые для проведения дальнейших мероприятий.

Как показывают результаты исследований [4, 5, 6], выполненные специалистами ВНИИЖТа и Экспертного центра, основными повреждениями котлов вагонов-цистерн для химических грузов являются коррозионные дефекты: утонение стенки котла под лежневой опорой, вокруг горловины, предохранительного клапана, трубы слива-налива, что вызвано попаданием груза при его сливе и наливе, при выплесках в пути и при маневрах. Также возникает повышенная коррозия внутри котла в застойных зонах, под осадком шлама на дне цистерны и в районе уровня налива груза. Такие повреждения нередко превышают пределы допусков, установленных нормативной документацией (см. рис. 2), поэтому для определения фактического технического состояния и учета реального коррозионного износа элементов котла вагона-цистерны, накопленного за время эксплуатации, на третьем этапе методики осуществляется обследование котла.

Рис. 2. Утонение стенки котла вагона-цистерны, вызванное попаданием груза при его сливе и наливе

Рис. 2. Утонение стенки котла вагона-цистерны, вызванное попаданием груза при его сливе и наливе

Обследование предусматривает определение толщины стенок котла и осмотр вагона-цистерны. При осмотре особое внимание должно быть обращено на техническое состояние узлов вагонов-цистерн, наиболее нагруженных в процессе эксплуатации – в первую очередь это коррозия, трещины, вмятины, пробоины, дефекты сварных швов. Программа обследования вагона-цистерны разрабатывается в соответствии с требованиями типовой программы и методики работ [7] и утверждается экспертной организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности

На четвертом этапе по справочным, эксплуатационным данным или опытным путем определяется скорость коррозионного изнашивания стенок котла вагона-цистерны и стойкость материала уплотнений, а также вероятность разложения или полимеризации груза при перевозке.

Для установления степени и характера коррозионного износа котла вагона-цистерны необходимо учитывать влияние различных факторов на стойкость материала, основными из которых являются:

- конструктивные особенности вагона-цистерны (щели, зазоры, контакты разнородных материалов, застойные зоны и т. д.);

- химический состав и свойства материала котла;

- вид и характер термической обработки обечайки котла;

- условия эксплуатации вагона-цистерны (вероятность попадания груза на наружную поверхность котла, возможность адсорбции грузом влаги из воздуха, порядок слива-налива, периодичность промывки и пропарки);

- механизм коррозионного разрушения;

- характерные особенности перевозимого груза (физико-химические свойства, агрегатное состояние и т. д.).

На этом же этапе осуществляется расчетная, либо расчетно-экспериментальная оценка прочности и устойчивости вагона-цистерны. Оценку прочности и устойчивости проводят, в случае если значения коррозионного износа выходят за пределы допусков, установленных нормативной документацией, или могут за период планируемой эксплуатации превысить эти нормы. Расчетная оценка конструкции вагона-цистерны выполняется в том же объеме, что и при новом производстве. Срок службы вагона-цистерны определяется на основе проверки усталостной прочности его элементов по критерию многоцикловой усталости с учетом линейной гипотезы суммирования усталостных повреждений при действии нагрузок, возникающих как при продольных ударах, действующих на вагон-цистерну через автосцепку, так и вызванных вертикальными колебаниями вагона-цистерны при движении.

В случае обнаружения при обследовании недопустимых дефектов их влияние на прочность вагона-цистерны определяется расчетом по нормативным документам [8, 9] или с помощью согласованных методов расчетов, либо экспериментально.

Важным критерием для оценки возможности перевозки является уровень заполнения котла вагона-цистерны. Правилами перевозок опасных грузов (Приложение 2 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении) [10] установлен диапазон заполнения D котла вагона-цистерны, определяемый условием:

0,8V≤D≤0,2V,

где V – полный объем котла вагона-цистерны, м3.

Невыполнение этого условия может привести к потере устойчивости вагона-цистерны вследствие возникновения колебаний жидкого груза в процессе движения. Для решения вопроса устойчивости вагона-цистерны, в случае если диапазон заполнения котла выходит за допускаемые значения, на последнем этапе методики рекомендуется проведение ходовых динамических испытаний.

Порядок проведения ходовых динамических, прочностных и ресурсных испытаний вагонов-цистерн устанавливается специальными методиками испытательных центров. Для испытаний из партии выбирается вагон-цистерна с минимально возможным уровнем налива, имеющий наихудшее состояние по результатам технического диагностирования.

На основании полученных результатов оформляется экспертное заключение, в выводах и рекомендациях которого указывается (при необходимости), при каких рабочих параметрах допускается эксплуатация, ее срок службы, условия эксплуатации вагона-цистерны (порядок слива-налива, периодичность промывки и пропарки, методы и срок очередного технического диагностирования, периодичность ремонта, нормы прикрытия и т. д.), а также приводятся мероприятия по модернизации вагона-цистерны.

Основные положения данной методики применялись при экспертной оценке возможности перевозки винилхлорида в вагонах-цистернах модели 903Р, серной кислоты в вагонах-цистернах 15-1224 и 15-1424, гидропероксида кумила в вагонах-цистернах 15-1404, 15-1487, дихлорэтана и этиленгликоля в вагонах-цистернах 15-1226, едкого натра в вагонах-цистернах 15-1556, перекиси водорода в вагонах-цистернах 15-9746, а также в других экспертных работах.

По рекомендациям, указанным в экспертных заключениях, были проведены работы по модернизации вагонов-цистерн, изменены условия их эксплуатации, получены разрешения в надзорных органах на перевозку грузов. Например, на основании положительного заключения экспертизы, после соответствующих согласований, выдано разрешение на перевозку винилхлорида в вагоне-цистерне модели 903Р-01. Выполнены работы по переоборудованию, включающие операции по подготовке котла для перевозки винилхлорида, разработке и изменению конструкторской и эксплуатационной документации на вагон-цистерну. Далее вагону-цистерне присвоен новый индекс модели, внесенный в базу данных Информационно-вычислительного центра железнодорожных агентств (ИВЦ ЖА).

Таким образом, в результате проведенных работ Экспертным центром разработана и опробована методика, позволяющая расширять область применения специализированных вагонов-цистерн и при необходимости формировать перечень мероприятий по их модернизации. Разработанная методика дает возможность сократить затраты транспортных компаний на покупку нового специализированного подвижного состава за счет подбора из имеющихся вагонов-цистерн пригодных для перевозки.

Дальнейшее развитие методики может быть направлено на ее дополнение в части учета других типов грузов и вагонов-цистерн, а также формирование на ее основе номенклатурных групп грузов для расширения специализации вагонов-цистерн.

Список литературы

1. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам / утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества 05.04.96. – М.: Транспорт, 1997.

2. Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума / утв. Приказом МПС России № 25 от 18.06.2003. – М.: ОМ-Экспресс, 2003. – 68 с.

3. Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом с изменением (ПБИ 15-461(73)-02): РД 15-73-94 / утв. Постановлением Госгортехнадзора России № 50 от 16.08.1994. – М., 1994.

4. Конюхов А. Д. Коррозия и надежность железнодорожной техники / А. Д. Конюхов. – М., 1995. – 88 с.

5. Сыровец М. Г. Продлять срок службы кислотных цистерн / М. Г. Сыровец, Н. С. Трофимова, Г. И. Герасименко // Железнодорожный транспорт. – 1998. – № 7. – С. 31–33.

6. Экспертное заключение № 47401-07/ЭЦ о возможности перевозки серной кислоты концентрации не менее 92,5% по ГОСТ 2184 в вагонах-цистернах моделей 15-1224 и 15-1424 / Экспертный центр подвижного состава. – СПб., 2008. – 20 с.

7. Программа и методика работ по определению возможности продления срока безопасной эксплуатации железнодорожного подвижного состава, применяемого на опасных производственных объектах : 714511427-01ПМ. – СПб., 2006. – 70 с.

8. Сосуды и аппараты стальные. Метод расчета на прочность с учетом смещения кромок сварных соединений, угловатости и некруглости обечаек : РД 26-6-87 : методические указания. – М., 1987. – 28 с.

9. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок : ПНАЭ Г-7-002-86. – М., 1986. – 525 с.

10. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (СМГС). Приложение 2. Правила перевозок опасных грузов / ОСЖД. – 2007.