Оценка современного состояния и перспективы развития отрасли грузового вагоностроения России

Статья из сборника

Оценка современного состояния и перспективы развития отрасли грузового вагоностроения России

Постоянный рост объемов перевозки грузов железнодорожным транспортом сфокусировал внимание машиностроителей на развитие вагоностроительной отрасли, которая в конце восьмидесятых и в девяностые годы прошлого столетия переживала период спада, закончившийся в начале двухтысячных. В связи с наметившимся ростом производства исследования по оценке современного состояния и прогнозу развития отрасли грузового вагоностроения на сегодняшний день становятся все более актуальными.

К сожалению, выполнить анализ динамики изменения работы за последние двадцать лет не представляется возможным. Основной причиной этого является снижение рыночного спроса на грузовые вагоны в данный период и, как следствие, сокращение продаж более чем в 10 раз. Однако некоторые прогнозы могут быть сделаны на основании анализа данных по выпуску грузовых вагонов в странах СНГ и России за последние десять лет и их производства в условиях Ассоциации американских железных дорог (Association of American Railways, AAR). Такое сравнение вполне уместно, так как в начале восьмидесятых годов прошлого столетия производственные мощности вагоностроительной промышленности заводов Советского Союза (ныне предприятия России и стран СНГ) и AAR были примерно на одном уровне – около 80 000 вагонов ежегодно.

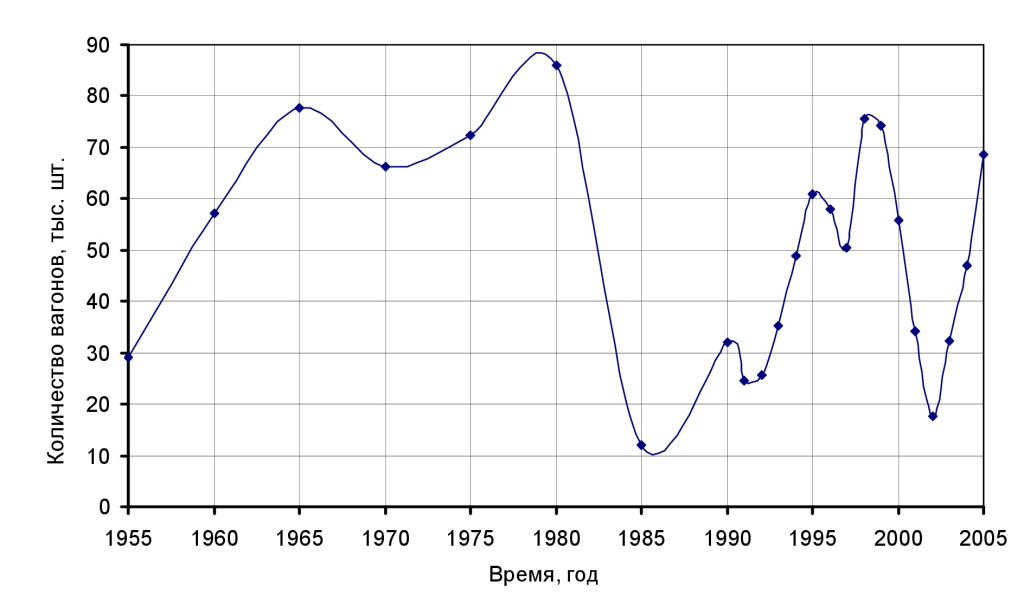

Исследование динамики продаж новых грузовых вагонов в AAR за последние пятьдесят лет (рис. 1) показывает, что объем производства с течением времени значительно изменяется, отличается закономерностями и характеризуется двумя видами циклов. Первый из них с периодом 12,5–20 лет имеет амплитуду около 30 000 вагонов, второй (4,5–6,5 лет) – приблизительно 8000 вагонов. Эти процессы связаны со сроком службы вагонов и различием в динамике нарастания потребности в увеличении парка подвижного состава и изменения производственных возможностей вагоностроительных заводов.

Рис. 1. Динамика производства новых грузовых вагонов в США за последние пятьдесят лет

Рис. 1. Динамика производства новых грузовых вагонов в США за последние пятьдесят лет

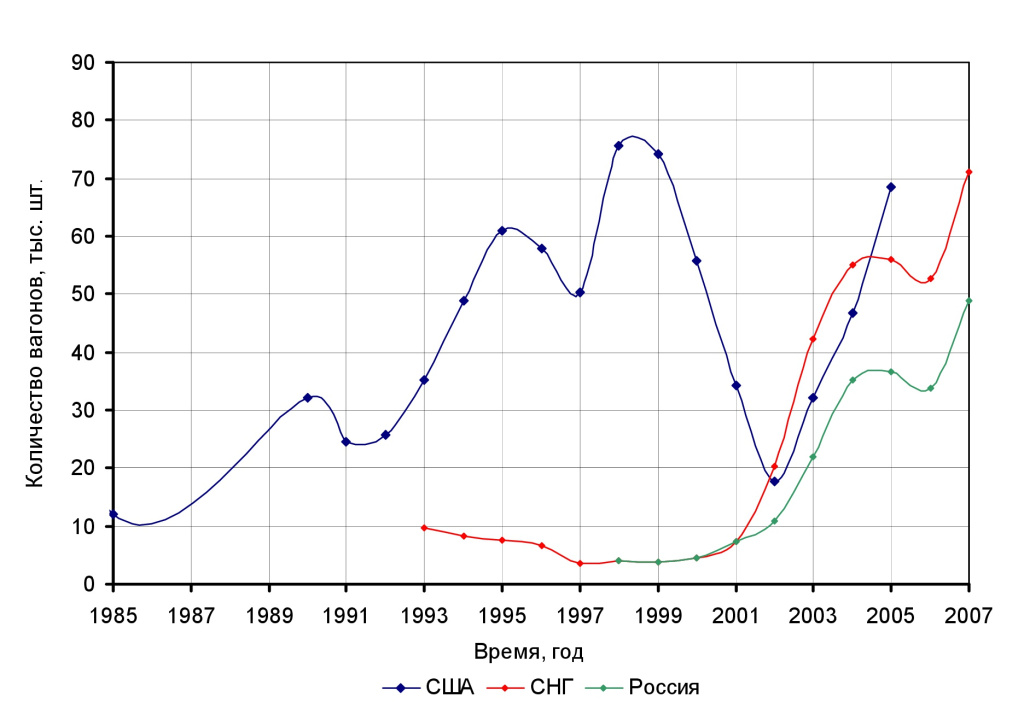

Построить аналогичный динамический процесс для России и стран СНГ не представляется возможным, так как в период СССР выпуск грузовых вагонов был примерно на одном уровне и к началу восьмидесятых годов составлял около 75 000 вагонов, а затем, как уже говорилось выше, производство снизилось практически до нуля. Однако данные последних десяти лет (рис. 2) позволяют сделать первые выводы. Начавшийся в 2001–2002 годах подъем к настоящему времени достиг уровня 70 000 штук в год. При этом, как видно из рисунка 2, характер зависимостей изменения производства грузовых вагонов в странах СНГ и России аналогичен зарегистрированному в AAR.

По причине небольшого периода времени говорить о закономерностях пока рано, поэтому для определения перспектив вагоностроительной отрасли в Инженерном центре вагоностроения был выполнен анализ современного состояния и декларируемых планов развития на ближайшую перспективу заводов, выпускающих (или планирующих выпускать) грузовые вагоны.

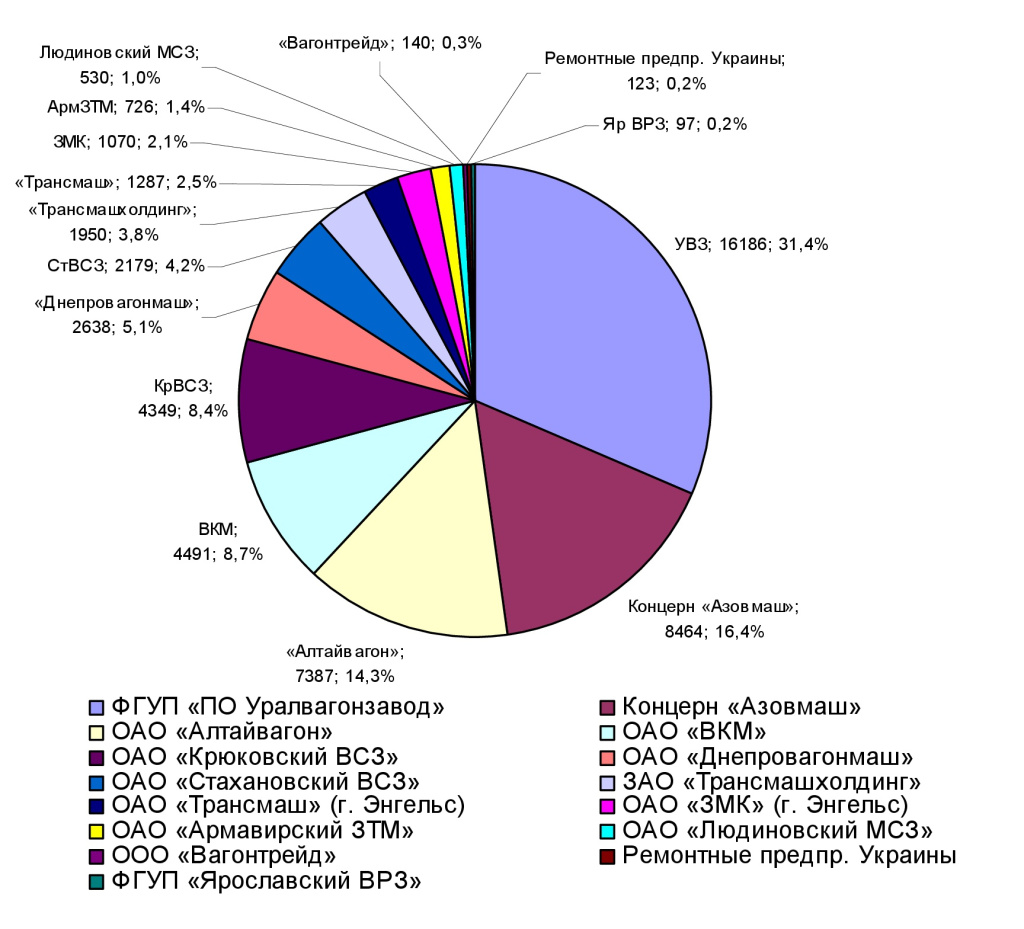

Отрасль вагоностроения в России и странах СНГ в настоящее время объединяет около 30 вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий, обеспечивающих потребности национальных железных дорог и частных собственников в новых грузовых вагонах различных типов. В их число входят крупные вагоностроительные заводы и холдинги с объемом годового выпуска более 5000 вагонов («Уралвагонзавод», концерн «Азовмаш», Крюковский вагоностроительный завод, «Алтайвагон», Вагоностроительная компания Мордовии и Стахановский вагоностроительный завод), средние – объем выпуска от 1000 до 5000 вагонов («Днепровагонмаш», «Трансмаш», «Трансмашхолдинг» и др.) и небольшие заводы с объемом годового выпуска до 1000 вагонов (Рославльский вагоноремонтный завод, «Волгоцеммаш», «Уралкриомаш» и др.).

Рис. 2. Динамика производства новых грузовых вагонов в США, России и странах СНГ за последние двадцать лет

Рис. 2. Динамика производства новых грузовых вагонов в США, России и странах СНГ за последние двадцать лет

Предприятия отрасли достаточно оперативно реагируют на изменения рыночного спроса, обусловленного в последние десять лет экономическим ростом в странах СНГ (обеспечивающим, в том числе, и увеличение объемов перевозимых грузов), а также планируемыми массовыми исключениями из инвентаря подвижного состава по сроку службы. Так, в 2001–2003 годах в период дефицита вагонов для наливных грузов, связанного с увеличением объема перевозок нефти и нефтепродуктов по железным дорогам, большинство заводов в короткие сроки освоило выпуск вагонов-цистерн, которые составили основной производимый тип вагона этих лет.

В настоящее время на фоне дефицита полувагонов, связанного с планами национальных железных дорог по массовому обновлению собственных парков, большую часть которых составляют полувагоны, значительное число вагоностроительных предприятий постановило на производство этот тип вагона и теперь осуществляет освоение его перспективных конструкций для обеспечения конкурентного преимущества на рынке. Предстоящее в ближайшее время сокращение большого количества инвентарного парка по сроку службы создаст рыночную ситуацию, характеризующуюся превышением спроса на грузовые вагоны над предложением.

Вагоностроительными заводами России и Украины в 2006 году выпущено около 52 тыс. вагонов, при этом спрос можно оценить на уровне 62 тыс. Как показывает оценка Инженерного центра, загрузка предприятий в этот период в среднем составила 75%, из чего следует, что проектные (возможные) мощности стран СНГ составляли около 70 тыс. вагонов (рис. 3).

Рис. 3. Выпуск грузовых вагонов в 2006 году

Рис. 3. Выпуск грузовых вагонов в 2006 году

В 2007 году сложилась аналогичная ситуация. Кроме полувагонов дефицитными становятся вагоны-хопперы для перевозки зерна и цемента, контейнерные платформы. Таким образом, на сегодняшний день все более актуальной выступает задача увеличения объема выпуска новых грузовых вагонов.

Решить ее можно тремя путями. Первый из них – за счет увеличения производственных мощностей существующих вагоностроительных заводов. Второй – путем перепрофилирования части вагоноремонтных предприятий под новое строительство грузовых вагонов. И, наконец, третий – развивая новые вагоностроительные предприятия.

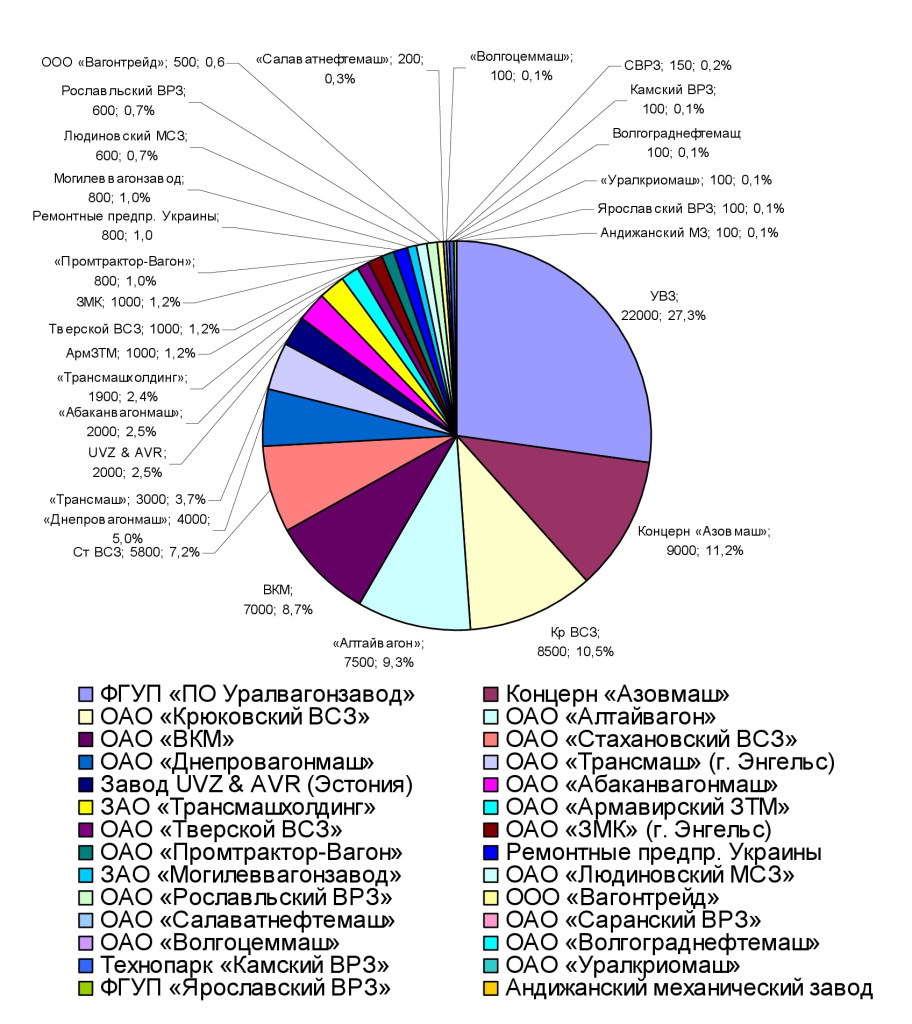

Идя по первому и второму пути большинство вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий декларируют повышенные производственные мощности (рис. 4).

Рис. 4. Производство вагонов в 2007 году

Рис. 4. Производство вагонов в 2007 году

Производственные мощности вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий в 2007 году составили около 81 тыс. вагонов, что обеспечит предложение, соответствующее уровню спроса этого года. Но необходимо отметить, что увеличение строительства новых вагонов с 52 тыс. до 81 тыс. кроме всего прочего должно быть обеспечено пропорциональным ростом выпуска комплектующих, в первую очередь крупного вагонного литья и колесных пар. Поставка крупного литья традиционно осуществляется только заводами России и Украины. В их число входят: «Уралвагонзавод», Кременчугский сталелитейный завод, Бежицкий сталелитейный завод, «Азовэлектросталь» и «Промтрактор-Промлит».

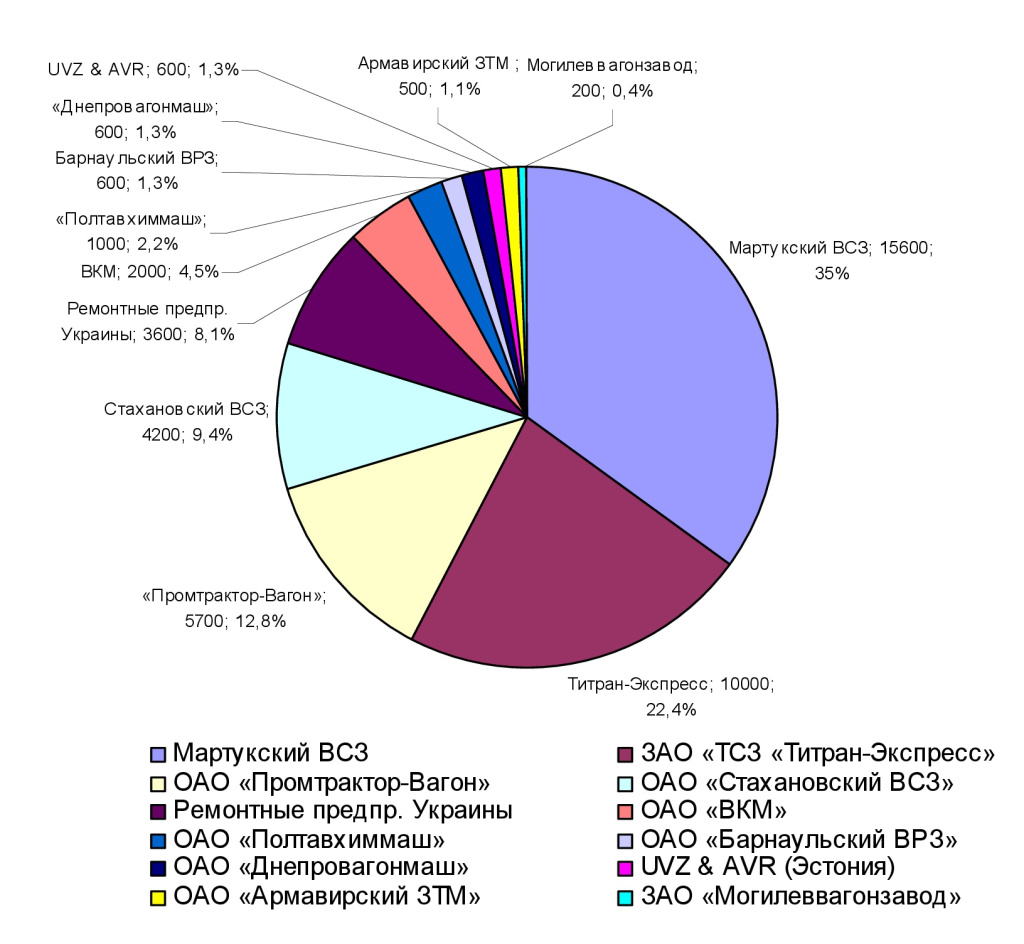

Планируемый прирост мощностей по новому вагоностроению до 2010 года обеспечивается дальнейшим развитием существующих предприятий, а также за счет строительства двух новых крупных вагоностроительных заводов в России («Титран-Экспресс») и Казахстане (Мартукский вагоностроительный завод) с планируемым выпуском 10 тыс. и 15,6 тыс. вагонов соответственно (рис. 5).

Рис. 5. Прирост мощностей по новому вагоностроению до 2010 года

Рис. 5. Прирост мощностей по новому вагоностроению до 2010 года

В случае реализации указанных планов общие производственные мощности стран СНГ в перспективе до 2010 могут составить около 125 тыс. вагонов, что значительно превышает спрос, прогнозируемый на уровне 70 тыс. в год.

Анализ структуры спроса на грузовые вагоны в период с 2006 по 2008 год показал, что наиболее востребованными типами вагонов являются полувагоны, вагоны-хопперы для цемента, фитинговые вагоны-платформы для контейнеров, вагоны-хопперы для минеральных удобрений, а также вагоны для перевозки автомобилей. Разработкой и постановкой на производство указанных типов подвижного состава занимается большинство вагоностроительных предприятий.

В части специализации для вагоностроительных заводов характерны традиционные направления разработки и производства вагонов: для концерна «Азовмаш» – все типы вагонов-цистерн, в том числе для нефтепродуктов и сжиженных газов, Крюковского ВСЗ и Брянского машиностроительного завода – вагоны-хопперы для сыпучих грузов, «Алтайвагона» – крытые и полувагоны, Вагоностроительной компании Мордовии – вагоны-цистерны для химических грузов, «Трансмаша» (г. Энгельс) – различная путевая техника.

Анализ изменения структуры предложения вагоностроительных предприятий показал, что развитые заводы выпускают ранее освоенные модели вагонов и проводят работы по постановке на производство качественно новой продукции. Развивающиеся и вновь создаваемые предприятия в основном осуществляют постановку на производство вагонов, разработка которых была выполнена 15–20 лет назад.

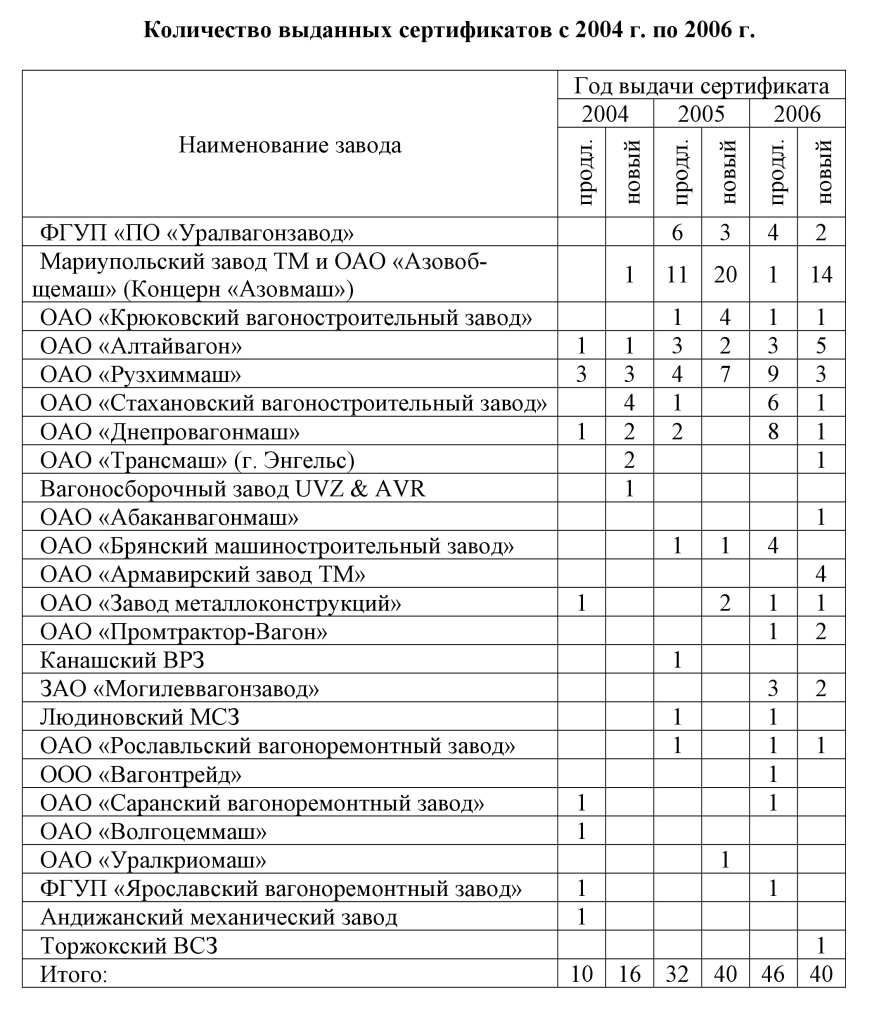

Общую картину обновления модельного ряда выпускаемых вагонов показывает анализ данных Регистра сертификации на федеральном железнодорожном транспорте о продлении и выдаче новых сертификатов.

В число сертификатов, указанных в таблице, входит: 49 сертификатов – вагоны-цистерны для химических, сжиженных и пищевых грузов, 31 – вагоны-цистерны для нефти и нефтепродуктов, 27 – полувагоны, 25 – вагоны-платформы для контейнеров, 10 – крытые вагоны, 8 – вагоны-хопперы для минеральных удобрений, 34 – специальные вагоны (хоппер-дозаторы, думпкары, автомобилевозы, вагоны-хопперы для сыпучих грузов).

В целом анализ рынка новых грузовых вагонов на сегодняшний день и в трехлетней перспективе показывает, что к 2007 году сложилась ситуация значительного отложенного спроса, усугубляемая к 2010-му планами по массовым обновлениям национальных парков стран СНГ (в основном России, Украины и Казахстана), провоцирующая вагоностроительные предприятия к наращиванию своих мощностей.

Для удовлетворения спроса с 2007 по 2010 год и далее в перспективе до 2015-го, необходимо увеличить ежегодный выпуск с 70 до 80 тыс. вагонов, то есть на 10 тыс. единиц подвижного состава в год против декларируемых 55 тыс. (за счет роста производственных мощностей существующих ВСЗ, перепрофилирования ВРЗ, строительства новых ВСЗ). Дополнительно к этому требуется увеличить выпуск крупного вагонного литья с 200 тыс. тонн уровня 2006 года, достаточного для комплектации 50 тыс. вагонов, до 320 тыс. тонн.

По оценке Инженерного центра вагоностроения, в случае достижения в 2010 году выпуска грузовых вагонов на уровне 125 тыс. штук с соответствующим увеличением выпуска крупного вагонного литья основной объем накопленного спроса будет удовлетворен за один-два года, после чего возникнет ситуация значительного превышения уровня предложения над уровнем спроса и, следовательно, появятся сложности по загрузке наращенных мощностей.